早坂文雄(はやさか・ふみお)略歴privacy policy

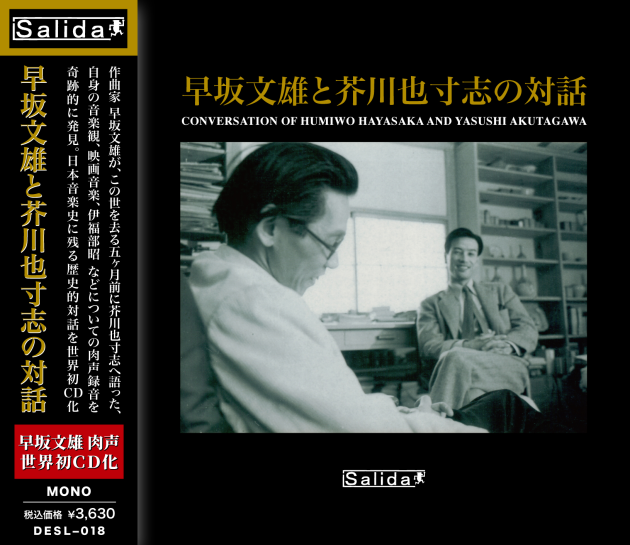

写真提供:北浦(早坂)絃子

1914年、宮城県仙台市に生まれる。

1918年、北海道札幌市に一家で移住。少年期より美術と音楽を愛し、旧制北海中学校在学時よりオルガンやピアノをはじめる。ほどなく独学で作曲の習作にも取り組む。

1934年、伊福部昭(後の作曲家)、三浦淳史(後の音楽評論家)と共に「新音楽連盟」を結成。「国際現代音楽祭1934」を主催し、自身のピアノによりエリック・サティ《三つのグノシエンヌ》などの日本初演を行う。

1935年、札幌「山鼻カトリック教会」に居住し、専属オルガニストとしての生活を送る。神学やグレゴリオ聖歌の研究をしながら、ラテン語、ギリシャ語、ドイツ語を独学する。

1936年、《二つの讃歌への前奏曲》が日本放送日本的祭典曲懸賞募集〈第2位入選〉。山田耕筰 指揮 日本放送交響楽団(当時、楽団名を「新交響楽団」としていた現在のNHK交響楽団が放送番組出演時に使用した名称)により放送初演される。

《古代の舞曲》(1937)がワインガルトナー賞〈優等賞〉受賞。

1939年、東宝映画社長 植村泰二の勧めに応じ、東宝音楽部に入社することを決意。同年、映画音楽第1作となる『リボンを結ぶ夫人』(監督:山本薩夫)を担当する。

《序曲 二調》(1939)が日本放送協会皇紀2600年奉祝管絃楽曲懸賞〈第1位入賞〉。

1946年、映画『民衆の敵』(監督:今井正)の音楽で第1回毎日映画コンクール音楽賞を受賞。以後、1947年『女優』(監督:衣笠貞之助)、1948年『酔いどれ天使』(監督:黒澤明)『虹を抱く処女』(監督:佐伯清)『富士山頂』(監督:佐伯清)、1949年『野良犬』(監督:黒澤明)の仕事で同賞を連続4回受賞する。

溝口健二監督作品『雨月物語』『山椒大夫』『近松物語』『楊貴妃』『新・平家物語』、黒澤明監督作品『醜聞』『羅生門』『白痴』『生きる』『七人の侍』『生きものの記録』などに代表される、それまでの映像附随音楽の水準を超える水際立った仕事は、日本における「映画音楽」の向上に深く寄与した。

映画音楽の仕事と並行して《左方の舞と右方の舞》(1942)、《ピアノ協奏曲》(1948)などのオーケストラ作品を発表。

新しい作曲運動のためのグループ「新作曲派協会」の発足に清瀬保二、松平頼則らと参画。1947年に開催された新作曲派協会第1回発表会でピアノ曲《詩曲》が初演される。以後、同発表会で数々の室内楽作品を発表する。

1955年10月15日、肺気腫(突発性肺気胸)により41歳の若さで急逝。

「自分自身が東洋的感性そのものになりきらなければ作品は書けない」とする、自身が唱えた「

(記・Salida)

【取り扱い】

神保町・シェア型書店「猫の本棚」

タワーレコード HMV

![]()

![]()

【取り扱い】

神保町・シェア型書店「猫の本棚」

タワーレコード HMV

![]()

![]()

【取り扱い】

神保町・シェア型書店「猫の本棚」

タワーレコード HMV 他

![]()

CD「早坂文雄と芥川也寸志の対話」制作経緯 出口寛泰

![]()

CD「黒澤明と早坂文雄の対話」TOPページ

CD「早坂文雄と芥川也寸志の対話」TOPページ

早坂文雄・芥川也寸志の一年

Salida研究作曲家